Auf dem unteren Bildschirmrand neben dem Browser liegt das offene Dokument mit den Zeugnissen, für die noch Bemerkungen zu schreiben sind. Dahinter liegt das noch nicht ganz fertige Medienkonzept, in den offenen Schubladen im Hirn schweben Aussagen über die Unterrichtsverteilung für das nächste Schuljahr, die viel Raum für Spekulation bieten, aber noch lange nicht als fix gelten dürfen und irgendwo wäre sicherlich auch noch Platz für eine genauere Unterrichtsvorbereitung für den morgigen Freitag. Das Ende des Schuljahres hält so viel „Mental Load“ in seinen Ecken versteckt, dass man manches Mal in die Ferien davonlaufen möchte, weil die Entschuldigungen noch nicht komplett, die Bücher noch nicht alle eingesammelt und die Unterrichtsstunden noch nicht alle gehalten, geschweige denn die Ausflüge unfallfrei über die Bühne gegangen sind.

Es liegt nahe, sich diesen Abschluss zu wünschen – sich Ferien zu wünschen, um sich frei zu machen, von allem, was gerade noch auf der Seele brennt und dann im September neu zu beginnen, das neue Blatt zu beschreiben und es – so der immerwährend fromme Wunsch – mit der Erfahrung des fast vergangenen Jahres ein bisschen besser zu machen.

Jetzt in diesen Minuten an einem Post zu schreiben fühlt sich an, als hätte der Prokrastinationsgeist wieder die Oberhand erlangt, um mich davon abzuhalten, die drängenden Aufgaben zu erledigen. Aber von allen Seiten betrachtet, ist es eigentlich er, der mich davon abhält, das zu tun, was gerade eigentlich richtig und wichtig wäre: All das zu sehen, was mit der Zeugnisausgabe einen Abschluss finden wird, der der vielen Zeit, der Mühe und der Motivation, die in den vergangenen elf Monaten steckt, nicht gerecht werden kann, weil dieses offizielle Blatt Papier mit den Zensuren nur den wichtigsten Bruchteil abbildet, nur den vermeintlichen Zweck der Schule, aber nicht ihren Sinn.

Der Datenschutz und das Recht am eigenen Bild verhindern, dass das gezeigt wird, was dieses Schuljahr eigentlich ausmachte: Die Projekte, die witzigen Momente, die Arbeitsergebnisse, in die Zeit und Mühe geflossen sind, die uns und die Kinder manches Mal zum Fluchen veranlasst haben mögen und genauso sehr dazu, stolz auf sich und die eigene Arbeit zu sein. Gäbe es eine Wahl, wie die Bilanz des Schuljahres aussehen soll, dann wäre es eine bunte Collage von Bildern, gespickt mit den geistreichsten, witzigsten und charmantesten Zitaten, es wären die eigenen Erinnerungen aller Beteiligten und die Worte derer, die dabei waren auf den Wegen – es wäre aber sicherlich kein Blatt Papier, auf dem „Sehr gut“ oder „Mangelhaft“ die meiste Bedeutung zukommt.

Was habe ich alles gelernt in diesem Jahr, wie sehr bin ich gewachsen an meinen Herausforderungen, um mich manches Mal doch wieder ganz klein und demütig zu fühlen in Anbetracht des Wissens, dass die Aufgaben zwar gewohnter, aber nicht weniger werden mit der Zeit. Ich bin so sehr angekommen an meiner neuen Schule, dass es nicht mehr darum geht, dass ich vorher mal an einer anderen Schulform unterrichtet habe. Es geht einzig und allein darum, das gut zu machen, was gerade angesagt ist und jeden Tag aufs Neue nicht die Gewohnheit oder die Anstrengung siegen zu lassen, sondern den Wunsch, Schule gut zu gestalten.

Klassenleitung

Was eigentlich gar nicht angedacht war – zumindest vom „System“ – in meinem ersten Jahr an der Mittelschule, ist das, was mich am meisten gelehrt hat: Meine erste eigene Klasse – 16 Stunden pro Woche, engster Raum und engstes Erleben von Freude und Tränen, von gemeinsamen Erfolgserlebnissen und Niederlagen. Anfangs war ich von der Bürokratie wie erschlagen und auch wenn ich Routinen entwickle, bleibt das Gefühl der unfassbaren Verantwortung für so viel Zeit, das Lernen und die Entwicklung dieser Individuen doch gleichbleibend heftig, weil hinter jeder vergessenen Hausaufgabe, jedem gerade nicht möglichen Geldeinsammeln und jedem „Kann ich mal mit ihnen reden?“ eine ganz eigene Geschichte steht, die Aufmerksamkeit und Wertschätzung verlangt.

Dass Schüler*innen mehr sind als Organisation – das ist ein platter Allgemeinplatz, eigentlich gar nicht verdient, dass es aufgeschrieben wird. Aber wenn ich sie für eines bewundere, dann für die Unvoreingenommenheit, mit der sie mir begegnet sind und für den Respekt, den sie mir entgegengebracht haben und entgegenbringen. Für die vielen Momente, in denen sie einfach positiv waren und in denen sie bewiesen haben, dass „Kinder an die Macht!“ in Bezug auf ihren Blick auf die Welt oft gar nicht so verkehrt wäre.

Die Behauptungen über die heutige Jugend mögen zutreffend sein – wenn wir als Erwachsene das sehen, was wir sehen wollen oder das Gesehene so interpretieren, dass sie nicht still sitzen können oder wollen, dass sie den Mund nicht halten können, dass sie der Unterrichtsstoff nicht interessiere, weil sie mehr in der Welt ihrer Smartphones oder Spielkonsolen beheimatet sind.

Wenn ich dagegen bedenke, wie anders die Welt ist, die ich ihnen zwischen acht und dreizehn Uhr biete, als die ihrer Freizeit, dann kann ich ein gutes Stück Bewunderung für ihr Einlassen auf Themen und Projekte nicht verhehlen und schon gar nicht, wenn ich sehe, wie sehr sie sich meine Wünsche zu Herzen nehmen nach den Monaten, die wir zusammen verbracht haben: „Es gilt nicht, von vornherein zu sagen ‚Ich kann das nicht!‘ – Du musst es erst probieren!“ – „Wenn ich sehe, dass du dir Mühe gibst, versuch es doch auch einmal umgekehrt!“ – Bei manchen Ratschlägen kam ich mir reichlich altklug und vermessen vor und doch waren sie bereit, genau das anzunehmen, um weiterzukommen.

Nach einer anfänglichen Fülle von Eindrücken, für die ich gar nicht die Verarbeitungskapazität besaß, bin ich mittlerweile glücklicherweise wieder an einem Punkt angelangt, der mir mehr Gelegenheit zur Reflexion gibt – der Zeitfaktor ist und bleibt ein frommer Wunsch, der sich wahrscheinlich nie ganz in Wohlgefallen auflösen wird – wird mir auch immer wieder deutlich, wo pädagogische und didaktische Zielvorstellungen, um nicht von Idealen zu sprechen, weiter weg sind, als ich es mir wünsche: Die schlechten Tage, an denen alle irgendwie schräg drauf sind, an denen man nicht die richtige Aufgabe oder den richtigen Ton findet, um Frieden in die Situation zu bringen…

Diesem Hadern hat die Dromedarkollegin einen wunderbaren Satz entgegengestellt. Als ich ihr berichtete von alledem, sagte sie: „Das klingt, als könntest du echt sein in dieser Klasse.“ Auf lange Sicht – unter Einbezug der Tatsache, dass wir alle eben das sind: Menschen – ist diese Echtheit in meiner 6b das weit größere Geschenk als jede Reibungslosigkeit, die man sich wünscht, wenn man ans Handwerk des Unterrichtens denkt. Denn sie sind empathisch und wohlwollend, sie können ganz schnell vergessen, dass man gerade noch gestritten hat und weitermachen und jedes „Guten Morgen!“ heißt nicht nur „Machen Sie langsam, ich bin noch müde!“, sondern auch „Heute bekommen Sie wieder eine Chance, (m)eine gute Lehrerin zu sein!“

Organisation

Eine steigernde Erörterung – vom unwichtigsten zum wichtigsten Punkt – wird dieser Text sicher nicht, wenn ich meine Klasse an den Anfang gestellt habe und mich danach einem drögen Punkt wie dem Organisatorischen zuwende. Aber weil die Kinder der Ausgangspunkt waren – diejenigen, mit denen von Anfang an am meisten Nähe herrschte, wäre es ihnen nicht gerecht geworden, sie nach hinten zu stellen.

Von außen bewundere ich immer wieder das „System“ der Kolleg*innen, egal ob online oder offline, weil es mir immer erscheint, sie seien organisierter als ich, sie hätten ein sinnvoller aufgebautes Schriftwesen, hielten mehr Informationen fest, wüssten immer ganz genau, wo alles ist. Zugleich habe ich in den letzten Jahren gelernt, dass auch ich organisierter wirke, als ich mich fühle, weil wir vielleicht dazu neigen, unser Licht unter den Scheffel zu stellen, weil wir uns am Ideal messen statt an der Machbarkeit.

Gefühlt hatte ich in diesem Jahr mehrere Systeme nebeneinander laufen – analog und digital, aus Datenschutzgründen und aufgrund der Zusammenarbeit mit Kolleg*innen mit anderem Workflow, aus vermeintlichem Zeitmangel, zu digitalisieren und weil es mir schwerfiele, ein System aufrechtzuerhalten, mit dem ich nicht klarkomme, auch wenn es bedeutet, mitten im Schuljahr Abläufe umzustellen.

Insgesamt betrachtet wird meine Arbeitsweise jedoch immer digitaler, OneNote erweist sich als mächtiges Tool für die Unterrichtsplanung und mit steigender Sicherheit im Klassenraum und selbstständiger laufenden Arbeitsphasen der SuS bleibt das Digitalisieren und Archivieren dynamischer Tafelbilder nicht mehr dem Prinzip Zufall überlassen, sondern wird immer systematischer. Das Smartboard und die Dokumentenkamera im Klassenzimmer, das Bleiben am gleichen Ort für bis zu sechs Stunden am Stück, das stabile Netzwerk und meine persönlichen Mobilgeräte ergeben viel Flexibilität, die ich im nächsten Jahr noch viel intensiver nutzen möchte. Erreicht das W-LAN dann auch noch mein Klassenzimmer und damit die SuS – Möglichkeiten, kaum auszudenken!

„Mein“ Klassenzimmer

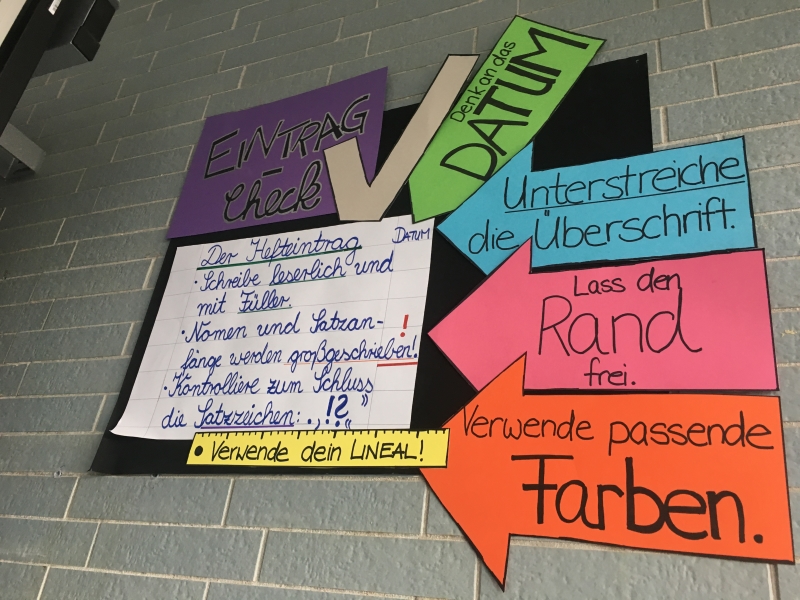

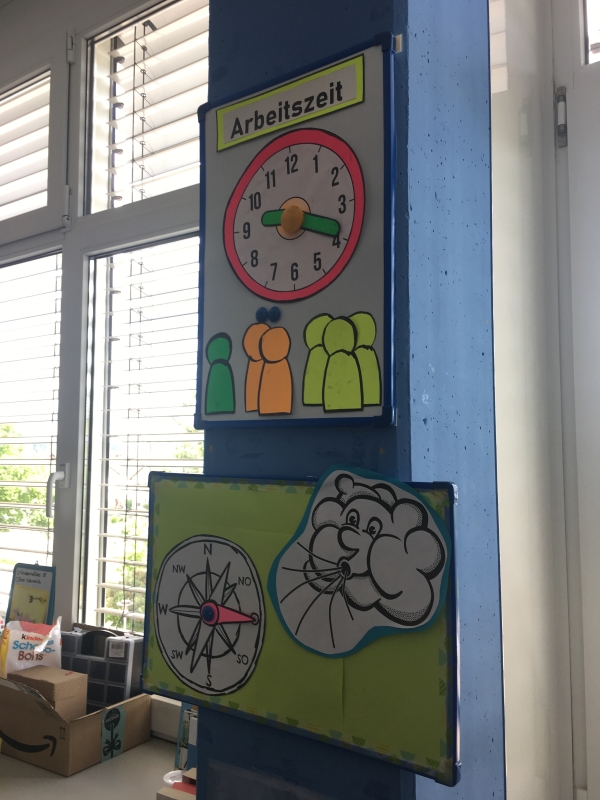

Die Gewöhnung an einen – irgendwie „meinen“, „unseren“ Raum – war schnell vollzogen und doch war es eine Heidenarbeit, bis der Raum zu meinem pädagogischen Assistenten wurde. Zunächst war ich wie erschlagen von den Möglichkeiten, wir mussten uns einrichten – nicht nur im Zimmer, das die SuS schon kannten, sondern auch in den Abläufen. Der Raum veränderte sich und mit seinen wechselnden Gesichtern kamen und gingen Flexible Seating, Tages- und Wochenplanarbeit und so manche Sitzordnung, mit der nicht nur ich, sondern auch die Kolleg*innen arbeiten mussten.

Große Verbesserungen brachten weder das Belohnungssystem auf der Fensterbank, noch die Lernplakate an den Wänden, noch die Anzeige für die Arbeitszeit und Sozialform und der Kompass für den Wechsel der Arbeitspartner – diesen Raum zu unserem Raum machte die Routine, das viele Wasser, das den Main hinunterfloss, und letztlich die steigende Klarheit meiner Aussagen bezüglich geplanter Abläufe.

Ich liebe es, dass wir diesen Raum gestalten können – dass seine Wände verschiedene Arbeiten zierten und nicht nur ein lieblos aufgehängtes Plakat einer Referatsreihe neben dem anderen. Aber immer wieder fällt mir auf, dass all das Bunte nur dann präsent ist, wenn die Kinder nicht da sind, und hinter der sozialen Interaktion verschwimmt, sobald sie um 7:45 Uhr den Raum betreten…

Die Routinen, die ich mir angeeignet habe, werde ich im nächsten Jahr nutzen – auf der Suche nach Klebestreifen, die besser an den Säulen halten und einem festen wöchentlichen Termin für das Aufräumen der Fächer. Aber auch im kommenden Jahr wird der Raum der Digitalisierung den Spiegel vorhalten: Lernen braucht Platz, die Modelle, der Zahlenstrahl und die Spiele passen schon bald nicht mehr in die Schränke und ich werde mir ein Plätzchen in der „Schatzkammer“ erbitten müssen. Wir mögen die Bücher abschaffen, die Hefte digitalisieren und die Stifte nur noch für den Kunstunterricht verwenden. Aber ein Instrument nimmt man am besten aus dem Schrank und in die Hand. Noten-Memory und Vogelmerkmale-Domino machen analog irgendwie mehr Spaß. Und die Knetfiguren aus geometrischen Körpern zeigen endlich auch mal die volle Kreativität derer, denen die trockenen Zahlen im Mathe-Unterricht ansonsten wenig Freude bereiten.

Austausch

Hatte ich am Anfang die Befürchtung gehegt, ich könne nicht genügend Material für meine neuen Fächer haben, wurde ich im Laufe dieses Schuljahres schnell eines besseren belehrt: Einerseits merkte ich schnell, dass die Materialmenge eine andere ist, wenn man einen ganzen Tag mit einer Klasse verbringt – die Rhythmisierung und die Abläufe an der Mittelschule bringen es mit sich, dass der Wiederholung und dem spielerischen Lernen ein anderer Stellenwert zukommen. Das bedeutet nicht nur, dass die Vereinfachung der Mittel oft gewinnbringender ist als deren Ausgestaltung bis ins letzte Detail, sondern auch, dass die angefertigten Dinge häufiger Verwendung finden dürfen und somit Nutzen und Aufwand der vielfältigen Basteleien in einem befriedigenderen Verhältnis stehen als zuvor am Gymnasium, wo ich häufig auf die Wiederverwendung im nächsten oder übernächsten Schuljahr hoffte.

Weit wichtiger als das Material wurden schnell zwei Dinge: Offene Türen und die funktionierende Kaffeemaschine. War es anfangs noch in höchstem Maße ungewohnt, die Klassenzimmertür komplett offenstehen zu lassen, ist es für mich heute selbstverständliches Qualitätsmerkmal unserer Arbeitsatmosphäre geworden, dass die Tür sperrangelweit geöffnet dazu einlädt, hereinzukommen, weil diese Offenheit gleichbedeutend ist, dass wir es schaffen, die anderen nicht zu stören – auch wenn gerade offene Formen stattfinden und das nächste Klassenzimmer auf dem Flur direkt gegenüber liegt. Damit ist die offene Tür nicht nur Symbol, sondern gleichsam Erziehungsziel.

Was den Kaffee betrifft, so bin ich selbstverständlich gerne bereit, Tee und andere Getränke mit ihm gleichzusetzen, liegt doch seine Bedeutung viel mehr darin, sich Zeit und im Lehrerzimmer Platz zu nehmen und ein Gespräch mit den Kolleg*innen zu beginnen. Wie auch in der Arbeit mit den Schüler*innen wird mir immer deutlicher, dass Austausch nicht die Materialcloud ist, nicht der Ordner mit den Arbeitsblättern oder ein allgemein zugänglicher Schrank. Es geht um Ideen und um diese bereitwillig anzunehmen, ist oft nicht das anonyme Stöbern ausschlaggebend, sondern die persönliche Erfahrung, die in Gesprächen mit passender Beziehungsebene ausgetauscht wird.

Kennt man die Menschen noch nicht so gut, mit denen man zusammenarbeitet, mag man zur Eigenbrötlerei neigen – weil man sich nicht die Blöße geben will, für eine Aufgabenstellung nicht das passende Material oder die richtige Idee parat zu haben. Wie oft kam ich mir seltsam vor, wenn ich durch die – gewohnheitsmäßig längst geöffneten – Türen hereinplatzte in eine Stunde, die in vollem Gange waren, weil vor dem Klassenleiterprinzip der 45-Minuten-Rhythmus keine Rolle spielt, sondern nur der Gong zur Pause.

Mittlerweile bedauere ich es, dass ich nur Vormittagsunterricht habe und damit kaum Gelegenheit durch Freistunden, einen Blick zu werfen. Ich habe die Neugier gelernt – und dass sie wichtig ist, wenn wir nicht verharren wollen. Liegengelassene Kopiervorlagen bescherten mir so oft ein „Hey, wir haben zu dem Thema noch XY!“, „Ich mache als nächstes in Mathe YZ.“ führte zu „Der J. hat dazu mal eine Stunde gezeigt, da hat er die SuS … machen lassen.“ und irgendwie pflanzte jeder Spontanbesuch Ideen – selbst wenn nur eine Hausaufgabe verbessert wurde, weil das Zusehen Abstand vom eigenen Machen gewinnen lässt, weil es beruhigt, dass es anderen in gewissen Situationen auch so geht und weil die fehlende direkte Anwendbarkeit von Inhalten dazu verleitet, einfach mal übers „Prinzip“ nachzudenken.

Es freut mich also, wenn mein „Haus der Vierecke“-Plakat einmal durchs Schulhaus wandert, wenn mich von irgendwoher eine Nachricht „Kann ich das weitergeben?“ erreicht und neben der Neugier erscheint mir die Spontaneität die wichtigste Tugend: Pfeif auf das Arbeitsblatt, wenn da noch eine Magnetkarte zum Thema ist. Vergiss den Hefteintrag, wenn man das erstmal am Modell erfühlen kann. Jede Abwechslung ist Willkommen in dreißig Stunden Schüler*innensein pro Woche, es gibt so vieles, das sich mehr einprägt als Schreiben und Üben, Rechnen und Verbessern und es gibt nichts, das die Motivation so sehr erhöht wie die Abwechslung – dann kann man anschließend schonmal üben, freiwillig und vielleicht sogar für sich allein, ganz konzentriert.

Schulleben

Wie bunt und vielfältig das Schulleben ist, ist für den einzelnen an großen Schulen wahrscheinlich schwierig zu erahnen – man kann gar nicht alles mitbekommen, was läuft und was die Kolleg*innen und Schüler*innen anstellen und initiieren. Unsere Schule ist überschaubar – das betrifft eben nicht nur Anzahl der Menschen, sondern auch die der Aktivitäten, so meint man und trotzdem zeigt mir der Blick auf den aktuellen Terminplan Woche für Woche, was ich alles *nicht* genau mitbekommen werde, weil ich anderweitig beschäftigt bin.

Was mich sehr freut, ist, dass das Schulleben und mein Unterricht irgendwie teilweise verschmelzen können statt unverbunden nebeneinander zu stehen: Proben für die Weihnachtsfeier, mehr oder weniger spontane Projekte und Unterrichtsgänge, die Zusammenarbeit mit anderen Klassen – all das ist einfacher zu organisieren und macht den Alltag bunt.

Sind Lapbooks noch klassischer Unterricht? Was ist mit dem Gang zum Spielplatz, um an der Wippe das Hebelgesetz zu erproben? Wie viel Freude macht es, beim Vorlesewettbewerb den Klassensieger*innen zuzuhören und anschließend den/die Schulsieger*in zu küren? Kommt man nicht auch gerne mal am Samstag, weil der Chor und die Percussiongruppe ein Auftritt beim Frühjahrskonzert der Musikschule haben? Wie viele Runden schafft die ganze Schule beim Spendenlauf? Wie laut knallt es, wenn beim MINT-Tag Chipsdosen explodieren? Und was um alles in der Welt, Frau Dromedar, haben Sie da schon wieder in Ihrer riesigen Tasche vom Möbelschweden? Das ist doch bestimmt Bastelmaterial! Ach nein, die Brötchen für das Klassenfrühstück und ein paar Liter Milch…

Wie die Jungfrau zum Kind kam ich zur Redaktion des Jahresberichts – glücklicherweise mit einem extrem erfahrenen Kollegen, der mir die Sache leichtgemacht hat: Acht Klassen – und doch mehr als dreißig „berichtenswerte“ Events, eine Menge Fotos und ein bunter Haufen Erinnerungen… falls das die Collage ist, die ich mir eingangs wünschte, wie froh bin ich, an ihrer Entstehung mitgewirkt zu haben, dass von diesem Jahr mehr bleibt als Zeugnisse.

Kollegialität

Mein Highlight in diesem Jahr – neben meiner Klasse und deswegen hat diese die erste prominente Position in diesem Artikel bekommen – sind meine Kolleg*innen. „Die Kinder gehen, die Kolleg*innen bleiben“, sagte eine ehemalige Kollegin an meiner alten Schule und meinte damit keineswegs, dass man sich deswegen um die Kinder weniger sorgen müsse, sondern vielmehr, dass die Sorge um die Mitarbeitenden uns ebenso am Herzen liegen sollte wie unser gutes Verhältnis zu den Schüler*innen.

Darum wissend, dass das wohlmeinende „Geh doch mal auf ihn/sie zu!“, das wir unseren SuS gerne anraten, im Kolleg*innenkreis gar nicht immer auf so offene Ohren stößt, weil wir Erwachsenen da wahrscheinlich ein ums andere Mal festgefahrener sind als die Jugendlichen, deren wechselnde beste Freundschaften ich bewundere, bin ich mir dessen Gewahr, dass die Bande zu den einen enger, zu den anderen mit „lose“ noch euphemistisch bezeichnet sind. Hier geht es auch nicht um die pädagogische Professionalität der Gleichbehandlung, sondern um die Professionalität der Sachebene, wenn es Entscheidungen zu treffen gilt.

Das, was mir guttat und guttut, ist der persönlichsten Natur, die Schule sein kann: Es ist, sich so gut zu kennen, dass ein Blick genügt und es ist, den Blick zu erwidern, verstehend. Es ist, etwas loswerden zu dürfen, was auf die Schultern drückt und es ist, dem zuzuhören, was rausmuss. Es ist, aufgefangen zu werden, wenn vermeintlich nichts läuft, und es ist, das Gegenüber aufzufangen. Es ist, den Glauben zu bestärken, dass es werden wird, gut sogar, und es ist, ein Stück vom Glauben abzubekommen, wenn der eigene aufgebraucht ist. Es ist, die schönen Erlebnisse zu teilen, und es ist, in die Freude über geteilte Erlebnisse einzustimmen.

Einer meiner Ausbilder sagte sehr früh im Referendariat „Sie sehen die Menschen, Frau Dromedar, und nicht das System.“ Lange habe ich mich gefragt, ob er mir damit – in weise Worte verpackt – signalisieren wollte, dass es an der Zeit wäre, Naivität gegenüber den systemischen Gegebenheiten der Schule abzulegen, sie als Behörde zu begreifen, die sie – so das Schulrecht – ist und dass ich meine Arbeit von dem Hintergrund dieser Definition meines Arbeitsplatzes verrichten sollte.

Nach diesem Jahr stelle ich fest, dass nur das Gegenteil der Fall sein kann. Denn wäre dem nicht so, hätte ich ein wundervolles Jahr – und wahrscheinlich auch die zuvor – an einem Ort verlebt, an dem ich nichts, aber auch gar nichts verloren hätte. Diese Annahme zuzulassen, steht außerhalb meiner Möglichkeiten.

Fazit

Im Fazit zu diesem – einer heimlichen, wenn auch nicht immer öffentlich gemachten Tradition folgend – sehr persönlichen Longread kurz vor dem Abschluss des Schuljahres möchte ich aufklären, was es denn nun eigentlich mit dem Titel des Textes und diesem Schwein auf sich hat, das sich ins Beitragsbild geschlichen hat: Als ich mich um die Stelle an der Mittelschule bewarb, begegnete mir die Formulierung der „Perle vor den Säuen“ mehrfach. Womöglich von den Sprechern als Kompliment ob meiner fachlichen Fähigkeiten, die ich am Gymnasium beweisen konnte, und weniger als Abwertung meiner neuen Schulform gedacht, empörte sie mich schon damals, wenngleich ich dem vor allem Allgemeinplätze wie „Gerade leistungsschwächere SuS sollten doch auch gute Lehrkräfte haben?!“ oder „Ich freue mich auf meine neue Aufgabe!“ entgegenzusetzen hatte, um nicht vollkommen fremdschamesrot und sprachlos dazustehen – die Schlagfertigkeit setzt bei mir ab einem gewissen Absurditätsgrad vollkommen aus.

Ich verwehre mich gegen eine Umkehrung dieses Wortspiels, gegen ein Ausspielen der einen Schulform gegen die andere – haben sie doch beide ihre Vor- und ebenso Nachteile und werden letztlich – meiner bescheidenen Meinung nach – all den Individuen doch in ihrer Vielfalt niemals komplett gerecht, weil sie Systeme sind.

Meine Perspektive wird aber, dessen bin ich mir bewusst, maßgeblich von der Gegenwart geprägt, von der Vergangenheit lediglich umrahmt und von den ungewissen Aussichten eine nähere und weitere Zukunft betreffend leidlich unscharf gemacht.

Ich nehme mir Zeit mit diesem Post für große Dankbarkeit bei der Betrachtung des Goldschatzes an Erfahrungen in diesem Jahr – das System und das Fachliche betreffend, vor allem aber das Zwischenmenschliche, das diesen Beruf ausmacht. Was wie Prokrastination wirkt in Anbetracht der Stapel auf dem Schreibtisch, ist letztlich die subjektive Quintessenz der vergangenen elf Monate: Menschen machen Schule, sie machen sie aus – ganz gleich, was ein IQ-Test ergibt, welche Lehrbefähigung oder andere Ausbildung sie haben.

Zeugnisse oder dienstliche Beurteilungen enthalten Stichworte, bilden Bruchteile ab, fällen Urteile und werden doch nicht gerecht. Und so wird es auch im nächsten Jahr – nach den Zeugnissen, den großen, dringend notwendigen Ferien und der ersten Konferenz – wieder elf Monate lang ums richtige Wort zur passenden Zeit gehen, um das Ausbrechen aus der Langeweile, die richtige Schublade in der Schatzkammer, die offene Tür, um den gemeinsamen Kaffee, die wohltuende Umarmung – kurz gesagt: um all das, was ich erfahren durfte und nicht missen möchte.

Bis dahin wünsche ich allen Kolleg*innen in den letzten Zügen des Schuljahres einen reibungslosen Endspurt, denen, die bereits durch sind, wunderschöne Sommerferien und beste Erholung und uns allen eine große Portion Gelassenheit für alles, was kommen mag.

Lizenzhinweis

Dieses Werk von Kristina Wahl (diefraumitdemdromedar.de) ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International Lizenz.