Abstract

Worum geht’s? | „Die Frau mit dem Dromedar“ war noch bis vor einer Woche mein rein digitales Baby, nun wagt sie sich in die analoge Realität: Ich habe die Möglichkeit bekommen, Fortbildungen zum Thema „Digitalisierung des Lehrens und Lernens“ anzubieten. Wer Antworten geben will, muss umso mehr Fragen stellen, fürchte ich. Und weil dieser Blog nicht nur ein Input-Medium für euch, sondern auch ein Reflexionsmedium für mich ist , möchte ich meine Gedanken auf diesem Ausflug, der auch etwas mit dem großen Feld der Schul- und Unterrichtsentwicklung zu tun hat, mit euch teilen.

Aus digital wird analog.

Mein Beitrag „Warum sollten wir uns auf die Digitalisierung des Lehrens und Lernens einlassen?“, den ich letzte Woche veröffentlichte, fand eine für die Verhältnisse dieses Blogs riesige Leserschaft. Dies ließ mich bemerken, dass ich damit wohl „einen Nerv getroffen“ hatte, als ich ihn schrieb, ging es aber eigentlich um eine Art der Selbstvergewisserung. Schon seit längerer Zeit trug ich mich mit dem Gedanken, mein digitales Schaffen in die analoge Welt hineinzutragen und einfach mal ein paar Grundlagen-Fortbildungen anzubieten, beispielsweise zu Themen wie „Wie erstelle ich Arbeitsblätter mit Word?“ oder „Wie nutze ich PowerPoint flexibel für meinen Unterricht?“.

Ich bin mir bewusst, dass das persönliche Gespräch für viele wirkungsvoller ist, als mit einem riesigen Text und ein paar Screenshots vor dem Rechner sitzend herumzutüfteln, denn es ermöglicht, Fragen zu stellen und (hoffentlich ) direkt eine Antwort zu bekommen. Deswegen wünsche ich mir natürlich sehr, dass ich es schaffen werde, die KollegInnen, die sich für diese Workshops schon fleißig eingetragen haben, ein bisschen mit meiner Begeisterung für die Digitalisierung anstecken zu können.

Kein Neuland. Zum Glück.

Ich habe das große Glück, diese Veranstaltungen einem Kollegium anzubieten, mit dem ich schon eineinhalb Jahre zusammenarbeiten durfte. Das bedeutet für mich einerseits, dass es vergleichsweise einfach ist, mich im Schulhaus zurechtzufinden und zu wissen, wen von den vielen KollegInnen ich denn nun ansprechen muss, wenn ich den Datenschutzbeauftragen oder einen bestimmten Fachbetreuer suche. Aber neben dieser Arbeitserleichterung hat es noch einen riesengroßen Vorteil, wenn man nicht ganz „von außen“ kommt: Bereits bevor überhaupt der erste Termin für einen der Workshops festgesetzt ist, werden kritisch-konstruktive Fragen und Zweifel an mich herangetragen. Und dafür bin ich unendlich dankbar.

Hürden I: Niedrigschwelligkeit meets Mehrwert-Orientierung

Bevor ich meine Fortbildungsangebote überhaupt aushängen konnte, traf ich schon auf die erste Hürde: Eine Kollegin sah sich den Ausdruck für die „Fortbildungshäppchen“ und „Fortbildungsmenüs“ (die Idee habe ich bei der großartigen Sonja Hennig geklaut) an und sagte: „So kann ich mir darunter gar nichts vorstellen!“ – und sie hatte Recht. Glücklicherweise war ja noch gar nichts passiert und so konnte ich meine Formulierungen – durch etwas mehr Ausführlichkeit als ursprünglich geplant – anpassen, um sie auch für KollegInnen, die noch nie von den Webtools/ Apps gehört hatten, verständlicher zu machen.

Dennoch begegnete ich ein paar Tage später der (natürlich gerechtfertigten) Frage nach Empfehlungen: „Was meinst Du, wofür sollte ich mich eintragen?“ Während ich als Referentin natürlich versuche, durch größtmögliche Offenheit für alle Fachrichtungen Niedrigschwelligkeit herzustellen, wünschen sich die KollegInnen gleichzeitig verständlicherweise durch Fortbildungen Input, der ihnen unmittelbaren Nutzen für ihre Fächer/ ihren Unterricht bringt. (Um nicht das böse M-Wort zu verwenden, mit dem ich mich durchaus gut arrangieren kann. #mehrwert)

Hürden II: Von 1er, 3er und 5er-Schülern

Kaum hatte ich meine Listen ausgehängt und es mir mit einem Kaffee gemütlich gemacht, begegnete ich der nächsten spannenden Unterhaltung mit einer hochgeschätzten und sehr erfahrenen Kollegin. Provokant – aber in einem durchaus wohlmeinenden Sinne – fragte sie mich: „Und was machst du, wenn Dorothee, Theo und ich uns für die gleiche Fortbildung anmelden? Ich nehme mal an, dann hättest du eine ‚Einserschülerin‘, einen ‚Dreierschüler‘ und eine ‚Fünferschülerin‘ in Sachen Digitalisierung in der gleichen Veranstaltung sitzen, das könnte ganz schön kompliziert werden!“

Mit der Analogie zum Klassenzimmer hatte sie eigentlich schon die Antwort geliefert, die ich ihr auch gegeben habe: Der Plan kann es nicht sein, einfach nur Fortbildungen nach dem 10G-Prinzip zu planen, es braucht oft eigentlich viel mehr: Lernstandserhebungen vor den Fortbildungen, dementsprechend differenzierte Kurse für unterschiedliche Wissens- und Könnensstände, kleine Gruppen, in denen individuelle Betreuunggewährleisten werden kann, und die Möglichkeit, auf einzelne Fragen auch in einer Gesprächsphase im Nachgang einzugehen bzw. diese durch eine entsprechende Erhebung im Vorfeld in die Kurse zu integrieren.

Hatte ich damit gerechnet, mit einem Wort wie „Lernstandserhebung“ Entrüstung zu ernten, beruhigte es mich schnell, dass ich deswegen keine Gegenwehr zu befürchten hatte: Wer schon einmal in einer Fortbildung saß, deren Inhalte er schon kannte, weiß, wie ätzend es sein kann, wertvolle Lebenszeit abzusitzen, wo noch so viel andere Arbeit am Schreibtisch wartet. Dem kann man wohl nur entgegenwirken, wenn man versucht, im Vorhinein zu antizipieren, wo die Teilnehmenden stehen und abgeholt werden möchten und deswegen ernetete ich für diese Idee gar keinen Widerspruch, sondern mehrfache Zustimmung.

Das 4K-Modell als Ausgangspunkt für die Problemanalyse

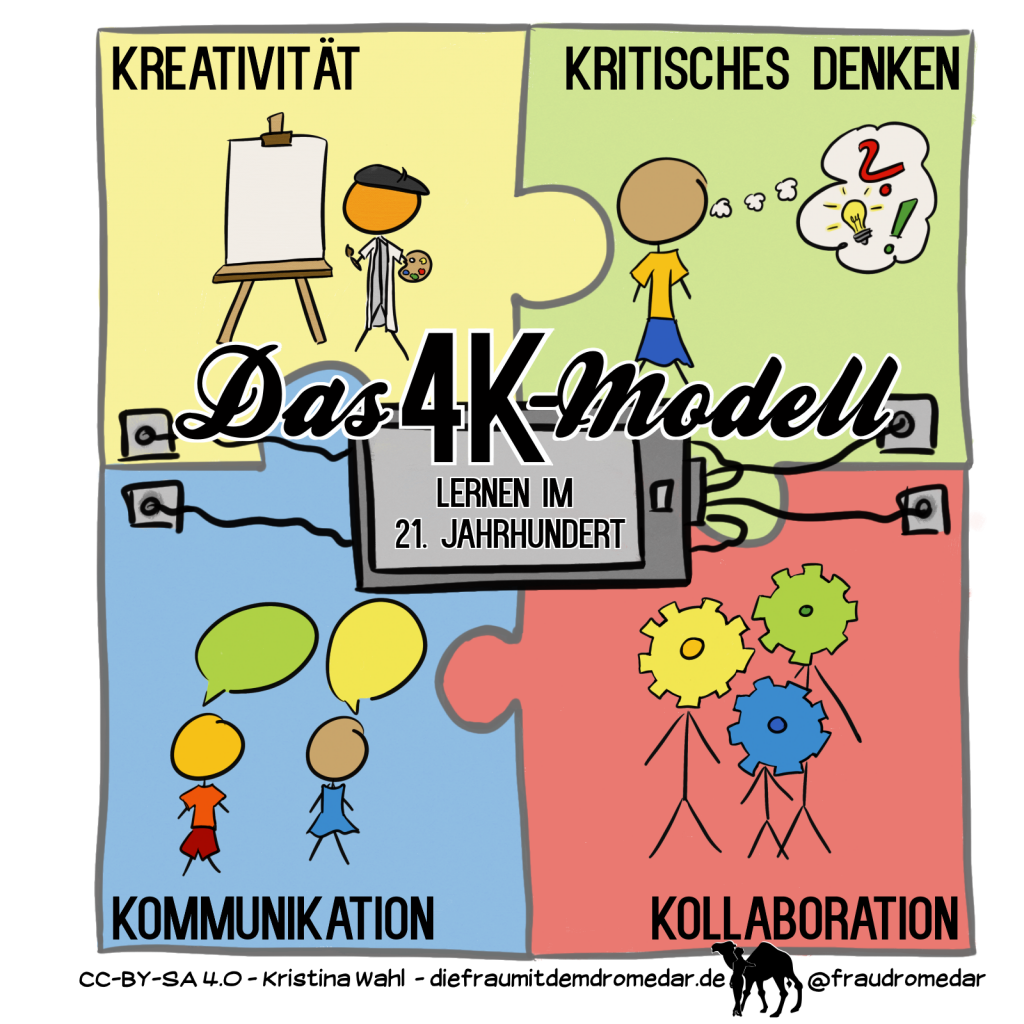

Auch wenn meine Antworten als zufriedenstellend empfunden wurden, begann ich mir – wie im Abstract schon angedeutet – weitere Fragen zu stellen, die auch durch konkrete inhaltliche Fragen befeuert wurden. Ich möchte die Problemlage anhand des 4K-Modells für das Lernen im 21. Jahrhundert skizzieren, das ich kürzlich für „Warum sollten wir uns auf die Digitalisierung des Lehrens und Lernens einlassen?“ neu illustriert habe:

Während wir die Lernenden in allen vier Kompetenzen fitmachen sollen, bewegen wir Lehrende uns bei vielen Aufgaben wie der Unterrichtsvorbereitung meist nur in den Bereichen Kreativität und Kritisches Denken. Natürlich kommunizieren wir, natürlich kollaborieren wir: Wir tauschen uns aus und das Material, das wir haben. Wir führen gemeinsame Projekte durch und arbeiten bei pädagogischen Problemen zusammen, wenn wir die gleiche Lerngruppe in unterschiedlichen Fächern unterrichten.

Aber vieles von dem, was wir leisten müssen, ist hochgradig individualisiert: Team-Teaching ist selten die Regel, Unterrichtsmaterialien weiterzugeben kann auch kurzfristigen Austausch bedeuten, Team-Korrigieren wäre oft nicht effektiv oder machbar, wenn wir die alleinige Notenverantwortung tragen, Fachschaften einigen sich auf Regelungen für Leistungsnachweise – aber dabei geht es weniger um einen wirklich offenen Prozess als um die Umsetzung curricularer Regelungen in die Schulrealität.

Wir gelten als Einzelkämpfer – wen wundert’s, wenn es eine Wissenschaft für sich ist, eine gemeinsame Freistunde für eine Besprechung zu finden und irgendein Beteiligter mittags direkt los muss, um das Kind abzuholen oder mit dem Hund rauszugehen? (Das ist keine Kritik, sondern einfach nur Lebensrealität!) Das Problem ging ja eigentlich auch schon viel früher los: Spätestens seit dem Abitur unterschieden sich die Inhalte unserer Ausbildung drastisch*. Zu welcher Zeit wir an welcher Universität wir welche Fächer studiert haben, wo wir unser Referendariat gemacht haben, wie wir dieses empfunden haben, welche Jahrgangsstufen wir regelmäßig unterrichten, die Fortbildungskultur innerhalb der Schule und die Möglichkeiten, Veranstaltungen außerhalb zu besuchen – ich kann nur Stichworte nennen, um zu illustrieren, welche Hürden sich uns bei der Kollaboration in den Weg stellen können, weil wir immer von unterschiedlichen Wissens- und Erfahrungsbeständen ausgehend zusammenarbeiten müssen.

*Kai Wörner (@Woe_Real) beschreibt Ähnliches in Bezug auf seine Seminare im Podcast „Der Referendarsflüsterer #12“ mit Bob Blume (@Blume_Bob).

Die Sache mit der Freiheit: Haben wir zuviel davon?

Nehmen wir die Vereinheitlichungsbestrebungen in den Blick, die den Bildungsstandards zugrundeliegen, oder betrachten die Aufschreie, die die Ergebnisse von Vergleichsstudien regelmäßig nach sich ziehen, müssten wir folgerichtig die Tatsache, dass in der LehrerInnen(aus)bildung so wenig einheitlich verläuft, als gravierendes Problem bezeichnen – nicht nur für die Kommunikation, sondern auch für die Qualität unserer Arbeit. Derlei Messungen suggerieren, dass es immer ein ganz klar definiertes Niveau gibt, an dem man im Bereich einer Kompetenz zu einem gewissen Zeitpunkt (in einem gewissen Alter/ mit einer gewissen Ausbildung etc.) stehen sollte.

Ketzerisch sollte man also fragen, ob es die Freiheiten sind, die wir in der Gestaltung unserer eigenen Lernwege an der Universität hatten (So sehr sie durch Pflichtveranstaltungen bzw. -module eingeschränkt wurde…) bzw. die wir für unsere Arbeit als Lehrende in Anspruch nehmen (So sehr sie durch Lehrpläne etc. begrenzt wird…), die unsere Kommunikations– und Kollaborationsprobleme verursachen: Würde unsere Zusammenarbeit nicht erleichtert werden, wenn es viel engere Vorgaben gäbe? Und hätte das dann nicht eigentlich wiederum einen Anstieg der Qualität zur Folge, weil es ganz genau klar wäre, was, wann, wie, wo und mit wem gemacht werden sollte, um Lernerfolg zu gewährleisten?

Expertise als Triebfeder von Entwicklungen

„Es geht immer um Expertise.“ schreibt Jan Vedder (@vedducation) in seinem nicht nur für (angehende) Referendare ausgesprochen lesenswerten Artikel „Das Referendariat – Eine Haltungsfrage“ und es ist klar, was er meint, denn er hat Recht: In dem Moment, in dem ich eine Klasse betrete, bin ich die Expertin. Inhaltlich, ja, aber vor allem didaktisch-methodisch, denn es ist meine Aufgabe, Landkarten für den Lernweg der SuS bereitzustellen, ihnen einen Kompass in die Hand zu drücken und ihnen zu erklären, wie sie ihn benutzen, damit sie losgehen können und hoffentlich am Ziel ankommen, ohne sich dabei unrettbar zu verlaufen oder sich gar zu verletzen. Niemand nimmt mir das ab und das ist auch okay – ich habe mir diesen Beruf ja ausgesucht.

Innerhalb der Referendarsausbildung ist es noch vergleichsweise einfach, Expertise mit klaren Inhalten zu verbinden: Wer heute in der Lehrerausbildung ist, trifft beispielsweise automatisch auf Hilbert Meyer und Hattie, wer sich aktuell mit Digitalisierung beschäftigt auf die 4K und das SAMR-Modell.

Aber wie sieht Expertise bei denen aus, die schon ein gutes Stück weiter auf dem Weg sind? Bei einem unserer Freitagsstammtische ließ ich ich Meyers Namen fallen und blickte in ratlose Gesichter, was aber nicht bedeutet, dass seine „Prinzipien guten Unterrichts“ unbekannt wären: Während sie mir durch Vorlesungen und Seminare in deduktiverWeise begegneten, wurden sie auf induktiven Wegen längst Bestandteil des Erfahrungswissens der KollegInnen. Vergleichen wir die aktuelle Bewertung beider Lernweisen, bin ich es, die umso stärker daran arbeiten muss, sie ernsthaft und nachhaltig umzusetzen: Nicht nur, weil ich über einen geringeren Erfahrungsschatz verfüge, sondern auch, weil Begriffswissen eben nur eine Voraussetzung für erfolgreiches Handeln darstellt, es aber nicht automatisch verursacht.

Ob ich also selbst in 5, 10 oder 25 Jahren absolute Ober-Expertin qua Erfahrung für Digitales, für „Jugend debattiert!“, für mittelalterliche Geschichte, für die Teilnahme an deutschlandweiten Projekten im Fach Sozialkunde oder die Abiturvorbereitung in Deutsch sein werde – es steht in den Sternen. Wer weiß, welche Aufgaben mir der Zufall, das Schicksal, die Schulleitung und die Stundenplaner irgendwann zuweisen werden, sodass ich um eine intensive Auseinandersetzung gar nicht herumkomme und welche Lerninhalte ich mir darüber hinaus selbst aus Interesse suchen werde?

Unser Schulleben braucht Experten auf vielen verschiedenen Gebieten – da steht es überhaupt nicht zur Debatte, dass einer den Jahresbericht macht, jemand die Sanitäter ausbildet und wieder ein anderer die Bläsergruppe betreut ohne dass jeder alles können müsste.

Und im Unterricht? Sind wir, wie gesagt, immer die Experten für unsere Fächer. Es wird vorausgesetzt, dass wir alle in der Lage sind, die SchülerInnen zu einem vergleichbaren Lernergebnis zu bringen. Trotzdem gibt es keine deckungsgleichen Stunden, bedienen wir uns anderer Medien und Methoden als die KollegInnen in den Parallelklassen, haben wir unterschiedliche Unterrichtsstile und pflegen unsere Lehrer-Schüler-Beziehungen in unterschiedlicher Weise. Und das ist gut so. Wir werden darauf zurückkommen.

Interdependenz – Entwicklungen brauchen komplexe Betrachtungsweisen

Was die Fortbildungen betrifft, die ich jetzt und nicht erst in ein paar Jahren anbieten möchte, glaube ich, die nötige Expertise zu besitzen – sonst ließe ich es bleiben. Gleichzeitig – und das ist die weit spannendere Frage für mich in diesen Tagen – kann die Digitalisierung des Lehrens und Lernens nicht für sich allein betrachtet werden, wenn man sie sinnvoll betreiben möchte. Dies verdeutlicht derzeit immer wieder auflebende Debatte um das „Primat der Pädagogik“: Dabei geht es – sehr kurz gefasst – um die Frage, ob die oberste Priorität bei der Digitalisierung pädagogischen/ didaktischen oder doch technischen Fragen zukommen sollte.

Marc Albrecht-Hermanns (@lbrechthermanns) Zeichnung, der „Primat der Pädagogik“, ist mein liebstes ironisches Sinnbild dafür, dass es sich dabei eigentlich um eine Phantomdiskussion handelt. Wie Dominik Schöneberg (@lueckenbildung) in seinem (oder eher in einem seiner zahlreichen) großartigen Artikel „Reformpädagogik und Digitalisierung: Gemeinsam stark“ aufzeigt, geht es nicht darum, eins von beiden zu fokussieren, sondern beides in den Blick zu nehmen, um Schule entwickeln und zeitgemäß erneuern zu können.

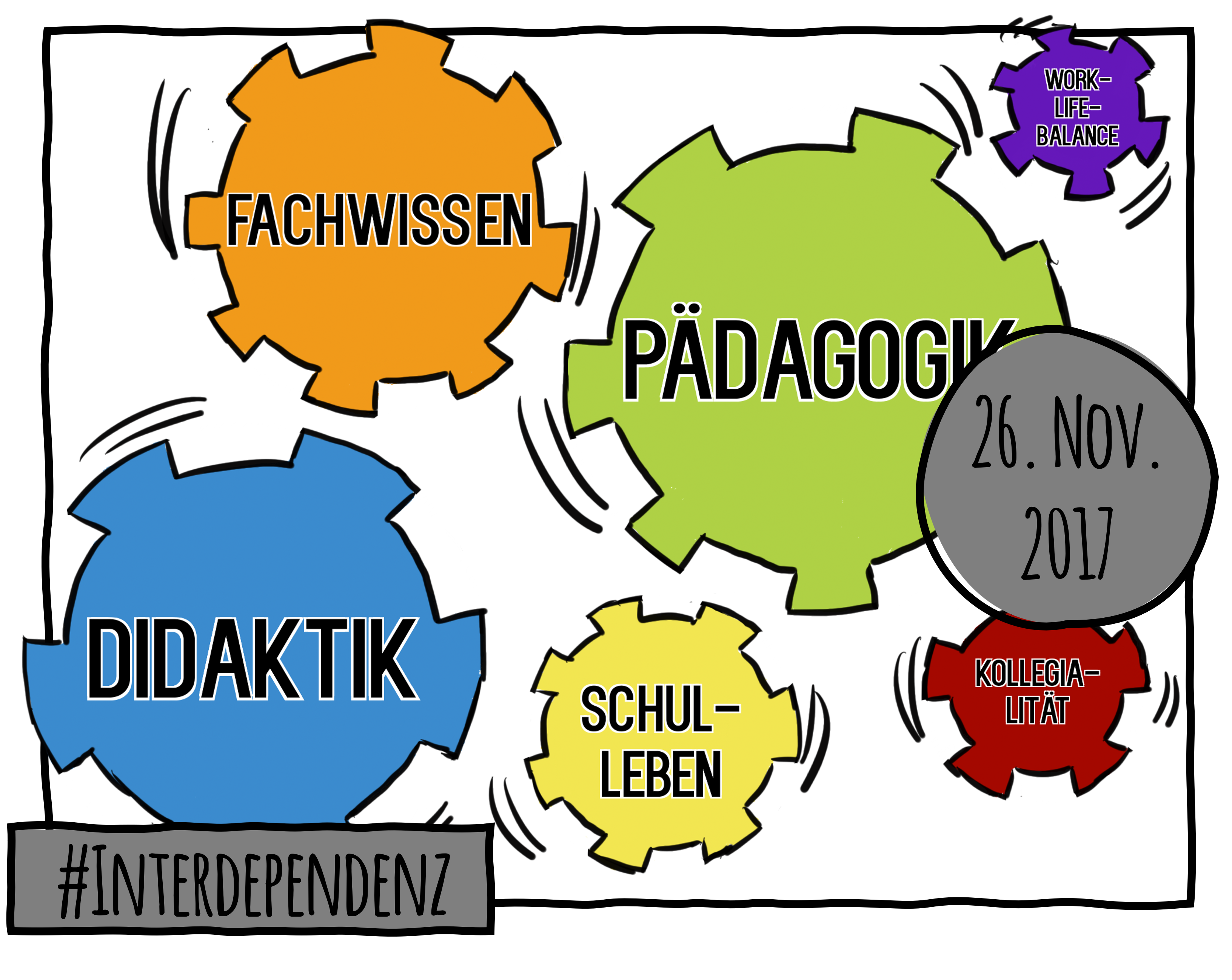

Und wie es sich in so einer Twitter-Filterblase gehört, liefert Axel Krommer (@mediendidaktik_) mit „Interdependenz“ (= wechselseitige Abhängigkeit) den passenden Begriff für das eigentliche Problem, indem er an die „Berliner Didaktik“ von Heimann/ Otto/ Schulz aus dem Jahr 1965 (!) erinnert:

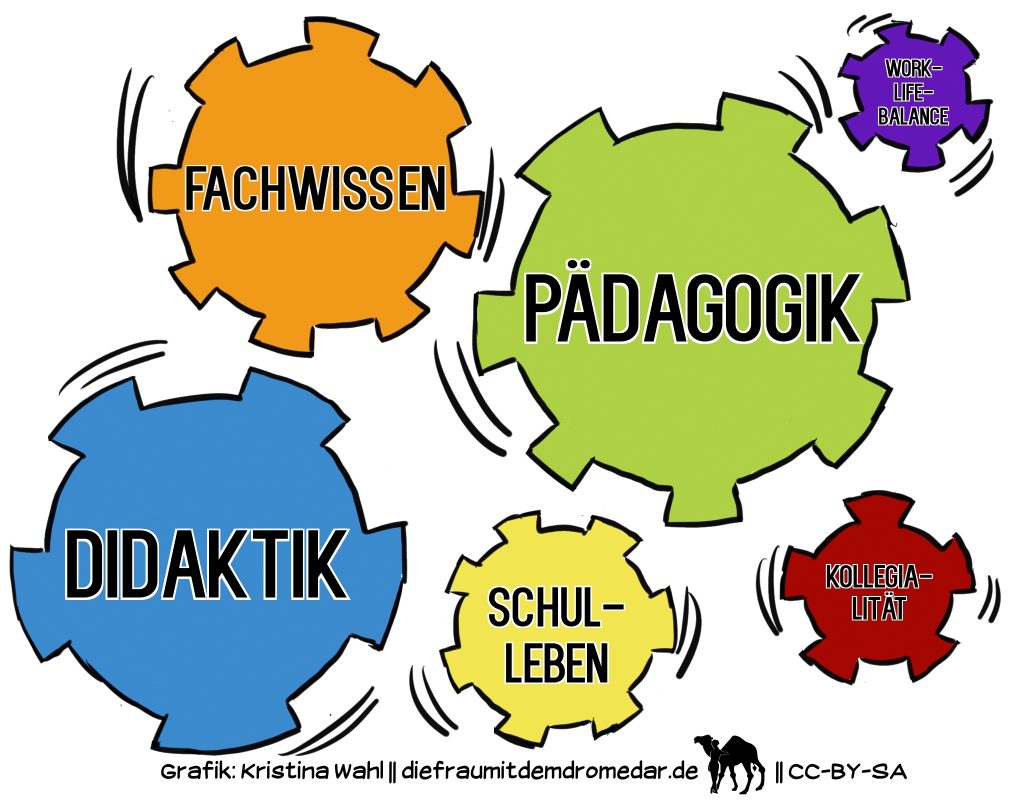

Damit habe ich auch endlich die nötige Überschrift für meine Zeichnung, die schon seit geraumer Zeit auf ihren Einsatz wartet:

Interdependenz – Ein (stark vereinfachtes) Schaubild

Dieses Schaubild soll – stark vereinfacht und höchstwahrscheinlich unvollständig – zeigen, welche Aspekte täglich, in jeder einzelnen Stunde, in der wir in der bzw. für die Schule arbeiten, zusammenwirken. Eigentlich hätte ich wohl ein animiertes GIF basteln müssen, aber das wäre zu verwirrend geworden, also müsst ihr es euch vorstellen:

Die

Zahnräder sind nämlich keineswegs von statischer Größe: Im Unterricht

brauche ich vor allem Pädagogik, Didaktik und Fachwissen. Sitze ich im

Lehrerzimmer beim Kaffee, ist das Kollegialitäts-Zahnrad größer als alle

anderen, werde ich aber in eine Diskussion verstrickt, brauche ich

möglicherweise wiederum viel Pädagogik, Didaktik und/ oder Fachwissen.

Ist der Stressteufel hinter mir her, blinkt das

Work-Life-Balance-Zahnrad bedrohlich und verlangt Aufmerksamkeit. Je mehr Expertise ich mir erwerbe, desto stabiler werden die Rädchen und sie greifen verlässlicher ineinander – was aber nicht heißt, dass nicht auch mal Sand ins Getriebe kommen kann, weil irgendetwas Unvorhergesehenes passiert (wie ungefähr ständig).

Geht es um Schul- und Unterrichtsentwicklung, müssen wir dieses Bild vom einzelnen Kollegen auf ein ganzes Kollegium übertragen: Schule und Unterricht zu entwickeln, bedeutet, dass die Rädchen durch den gemeinschaftlichen Erwerb von neuer Expertise aller Beteiligten stabiler werden und wachsen, wodurch sie das System (das quasi den Rahmen für die Rädchen-Maschinerie bildet) auf lange Sicht ausdehnen können: Schul- und Unterrichtsentwicklung findet statt, indem KollegInnen ihre Kenntnisse und Fähigkeiten weiterentwickeln – formell oder informell. Je mehr dabei zusammengearbeitet und Expertise weitergegeben wird, desto besser sollte es laufen.

„Warum gibt es kein Zahnrad namens Digitalisierung?“, könntest Du fragen. Fortbildungen zur Digitalisierung bedienen häufig ein klar eingegrenztes Themenfeld, denn sie beantworten die Fragen, welche Tools man nutzen kann und wie man sie bedient. Sehen wir uns die Diskussionen #primatderpädagogik genauer an, geht es häufig sogar um rein didaktische Fragen (wobei die Didaktik im wissenschaftlichen Sinne ja ein Teilbereich der Pädagogik ist). Damit wäre die Digitalisierung eigentlich ein Zahnrad, das mit der Pädagogik bzw. Didaktik gut ineinandergreifen muss, mit dem Rest aber nur wenig am Hut hat.

Digitalisierung begünstigt Interdependenz

Wäre es möglich, als Lehrender mit dem Erwerb von Expertise in den eingezeichneten Bereichen irgendwann „fertig“ zu sein, könnte man die Digitalisierung vielleicht als zusätzliches Rädchen ins Getriebe fügen. LehrerInnen mit entsprechender Erfahrung müssten einfach nur Computer- und App-Kenntnisse erwerben und schon wäre ihre vollkommene Expertise wiederhergestellt.

Aber man muss sich nur mit KollegInnen unterhalten, die kurz vor der Pensionierung stehen, um diese These als vollständigen Quatsch zu qualifizieren: Dann hört man ganz schnell, wie sehr sich der Beruf in ihren 35-40 Dienstjahren verändert hat: Vielleicht oft nicht so sehr inhaltlich, aber schnell merkt man: Unsere SchülerInnen sind anders als die in den 1980ern, 1990ern, 2000ern. Auch die Anforderungen betreffend wird klar: Das System fordert nicht weniger, es fordert mehr von den Lehrenden. Bürokratisch, curricular, pädagogisch, menschlich…

Die Digitalisierung ist zwar eine zusätzliche Anforderung, aber sie liefert, wie ich in „Warum sollten wir uns auf die Digitalisierung des Lehrens und Lernens einlassen?“ schon angesprochen habe, gleichzeitig Antworten – und zwar in allen Bereichen: Neue didaktische Methoden, neue pädagogische Wege, neue Inhalte, neue Kollaborationsmöglichkeiten und Potenziale, „Workflows“ zu entwickeln, die ohne PCs und Tablets undenkbar wären. Digitalisierung begünstigt die Interdependenz, die wir als Ansatz für erfolgreiches Lehren und Lernen dringend benötigen, weil wir immer wieder das große Ganze in den Blick nehmen müssen, um erfolgreich und sinnstiftend zu handeln.

Wider die Isolation!

Ich vermag es nicht, die Digitalisierung isoliert zu betrachten: Jeder technischen Frage wohnt eine didaktische Intention inne. Jede methodische Umsetzung – ob analog oder digital – muss die pädagogische Situation in einer Lerngruppe in den Blick nehmen. Wer digitalisiert, muss die Frage nach der Work-Life-Balance in den Blick nehmen und trotz Mails und Messengern anderen Freizeit gönnen. Kollegialität entsteht nicht durch eine gemeinsame Materialien-Cloud, sie kann dadurch sogar bedroht werden, wenn das Gespräch darüber auf der Strecke bleibt und es zu Missverständnissen kommt.

Der Titel dieses Beitrags lautet „Die Antwort lautet ‚Und.’“: Genausowenig wie es Kompetenzen ohne Wissen gibt, gibt es Digitalisierung ohne Didaktik und Pädagogik, ohne moralische, datenschutztechnische und arbeitsrechtliche Bedenken. Die Digitalisierung macht unseren Beruf – leider, aber wahrscheinlich – wiederum nicht einfacher. Aber wir machen es uns nicht einfacher, wenn wir die Fragen, die sich uns stellen, isoliert betrachten oder ständig nach einer Priorisierung suchen, die der Realität nicht standhalten kann.Wir müssen immer wieder betrachten, analysieren, aushandeln, uns vergewissern, kollegial nach Lösungen suchen, die SchülerInnen einbeziehen, weil sich die Herausforderungen stetig wandeln… und damit sind wir wieder bei Heraklit, den ich aber diesmal in einer Adaption Konstantin Weckers zitieren möchte:

Alles fließt und nichts endet,

Konstantin Wecker: Heiliger Tanz

nichts bleibt je unbewegt,

außer der ruhenden Mitte,

die sich im Tanze bewegt.

Lizenzhinweis

Dieses Werk von Kristina Wahl (diefraumitdemdromedar.de) ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International Lizenz.